Mulholland Drive: tantas conversaciones y tanto silencio.

“Ninguna vida puede ser narrada o evaluada por completo en su felicidad o en su insensatez sin tener en cuenta las experiencias oníricas. Lo que aquí funciona es la máxima de Calderón de la Barca, pero invertida: no se trata de que la vida sea un sueño, sino de que los sueños también son vida”.

—Paul B. Preciado.

Hace aproximadamente seis semanas que empecé a tomar un curso de escritura de ficción. En una de las sesiones hablábamos de los clichés: el que encabezaba la lista decía “Todo fue un sueño, ¿o no?”, calificado por casi todos los presentes como una manera perezosa de cerrar un texto. La clase siguiente fue un baño de referentes para potenciar nuestra imaginación y salirnos del molde: entre ellos estaba, por supuesto, el cine de David Lynch (Q. E. P. D), representado en las diapositivas por la carátula de Mulholland Drive. Para quien haya visto la película, la ironía resulta evidente, pero esta crece aún más si empezamos a considerar todos los lugares comunes del thriller presentes en ella: la amnesia como desencadenante del conflicto, una ciudad corrupta, una mujer con poderes psíquicos que parece en medio de la noche, figuras arquetípicas como el asesino a sueldo y la femme fatale…

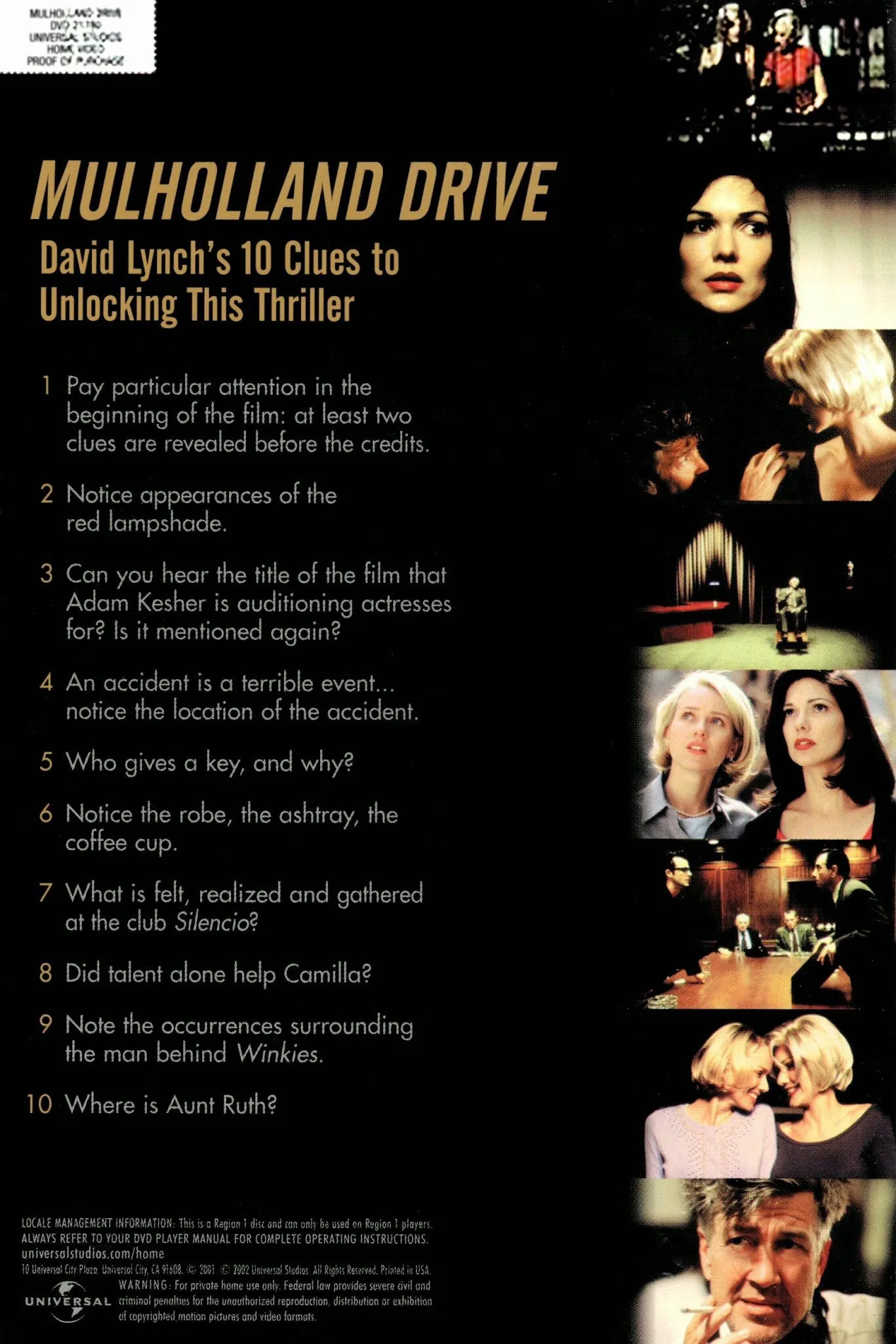

A pesar de ello, casi un cuarto de siglo después de su paso por el Festival de Cannes, la conversación en torno a Mulholland Drive no ha cesado; inclusive terminó ocupando el segundo puesto en los sondeos más recientes del New York Times sobre las 100 mejores películas del siglo XXI. Lo cierto es que también la considero como una de mis favoritas, y hace poco pude verla de nuevo en la Cinemateca de Bogotá. En total la he visto dos veces: la primera fue en mi casa hace un par de años, en uno de esos DVDs antiguos que trae, al final, las pistas del director para desentrañar el misterio. Sin embargo, no creo que la cinta se mantenga vigente por ser un enigma divertido de resolver e interpretar —que también—, sino por cómo Lynch usa el lenguaje cinematográfico y onírico para construir una crítica feroz a Hollywood que continúa dialogando con las nuevas generaciones, en tanto se trata de un sistema que aún conserva sus cimientos patriarcales, pese a que sus prácticas abusivas ahora formen parte del conocimiento público.

Para explicar mi punto, haré una recapitulación breve de la trama —y, de aquí en adelante, revelaré algunas de sus sorpresas, así que sugiero haberla visto antes de seguir leyendo—: según la teoría más extendida, lo que transcurre en Mulholland Drive, durante sus dos primeros actos, es un sueño de Diane (Naomi Watts en su mejor papel hasta la fecha); ahí, ella se llama Betty, una joven ingenua que llega a Hollywood para cumplir su sueño como actriz. Entonces se encuentra con una mujer que adopta el nombre de Rita (Laura Harring, cuya fragilidad es idónea para el personaje), quien ha perdido la memoria debido a un accidente: el nudo de la historia consiste en la investigación que llevan ambas mujeres para descubrir la verdadera identidad de Rita, enamorándose la una de la otra en el proceso. A la par, otra serie de acontecimientos extraños suceden a su alrededor, centrados en una conspiración para que la joven Camilla Rhodes (Melissa George) protagonice la nueva película del director Adam Kesher (Justin Theroux). El último tercio de la historia nos revela que, en realidad, así como Betty se llama Diane, Rita se llama Camilla. Ambas mujeres aquí también tienen un amorío, pero Camilla opta por ponerle fin, pues está saliendo con el director Kesher; por tal razón —o viceversa—, ella obtiene un protagónico y termina por opacar a Diane en su camino al estrellato. De paso, como para echarle sal a la herida, disfruta de besarse con su prometido e incluso con una mujer rubia —la Camilla del sueño— en frente de Diane, así que ella contrata a un sicario para asesinar a la mujer que ama. Finalmente, su culpa criminal la consume y se termina suicidando en su recámara. Es así que los sucesos anteriores cobran sentido como una fantasía de Diane —ahora Betty—, donde sueña que su amor es correspondido, que sus dotes actorales deslumbran a todos, que el asesino contratado demuestra ser un inepto —además, esa escena es divertidísima—, en fin.

Todo esto, podríamos decir, es Mulholland Drive muy mal resumida: vista de tal forma, genera confusión —quizá sea la misma impresión que produce la película en un primer visionado— y lo cierto es que ni así termina de conectar todos los puntos. Hay otras interpretaciones que, en su afán por querer darle sentido a la obra, plantean que hasta los personajes son una serie de alegorías que ocultan un significado más profundo. Y no sólo el qué de la cinta ha sido objeto de debate, sino también el cómo: hay una discusión prevalente de si esta puede considerarse una muestra reivindicativa del cine queer —en uno de mis comentarios favoritos acerca de la película, una espectadora se pregunta, atónita, si acaso David Lynch era una lesbiana—, o si, por el contrario, la mirada masculina del director termina fetichizando a unos personajes sáficos que solo están al servicio de la tragedia y que no cobran agencia más allá de lo símbolico.

Lo anterior demuestra que de Mulholland Drive se pueden aseverar muy pocas cosas: una de ellas, me atrevería a decir, es que su intención no consiste en subvertir ninguno de sus clichés; de hecho es todo lo contrario. El genio de Lynch recae en cómo utiliza cada elemento a su favor para dejar entrever no sólo la idea de que “todo fue un sueño”, sino para llegar al corazón mismo del más grande de ellos: del sueño americano y nuestro imaginario colectivo sobre Hollywood. Por ejemplo, cuando Betty llega del aeropuerto, la iluminación de la escena es blanquecina, tan idílica como la música de fondo. Ella se despide de la pareja de adultos mayores que la acompañan y vuelve la vista a sus maletas —todo ello con actuaciones pobres y diálogos acartonados—; para su sorpresa, estas desaparecieron, pero es porque el taxista ya las está subiendo al baúl. El hombre le dice con efusividad “¿a dónde vamos?”; por su parte, los ancianos se retiran en un auto mientras sonríen, y sonríen y sonríen… Aquí, el director no quiere darle la vuelta a los arquetipos que emplea, sino aprovechar la poca naturalidad del escenario para llevarlos a su máxima expresión: tal como ocurre en Le Bonheur (dir. Agnès Varda), ya tanta armonía termina siendo sospechosa para el espectador, como si la escena ocultara algo siniestro que no estamos viendo. Por ende, yo argumentaría que, en efecto, la obra tiene una mirada masculina, pues se trata de un relato fabricado a partir de una mitología ilusoria y predominada por hombres. Tal vez ni siquiera exponga el anhelo de Diane, o los nuestros, sino que simplemente sea Hollywood soñando sobre sí mismo: un lugar donde quienes ostentan el poder son capaces de eligir a la actriz que quieran a su antojo, sin que nadie interfiera; donde la aspirante que está siendo víctima de acoso sexual en el casting incita todavía más el avance, y es eso lo que eleva su calidad como actriz.

En línea con lo descrito, puede que el tema principal de Mulholland Drive, más allá de los sueños, sea la naturaleza artificiosa del cine. En la mítica escena del Club Silencio: Betty y Rita —mimetizada como la primera gracias a una peluca— acuden a un lugar donde, desde el inicio, les dejan claro que todo es una grabación. Aún así, cuando Rebekah Del Río ofrece una interpretación apabullante, es inevitable para las protagonistas —y para el espectador— emocionarse, todo hasta que la mujer cae desplomada al suelo mientras que el disco no se detiene. Después de esta escena se resuelve el enigma central y, entonces, llega el momento donde Diane parece despertar; no obstante, las transiciones, encuadres y demás elementos conservan el tono onírico de las escenas previas. Quizá es por ello que seguimos hablando de Mulholland Drive en la era post #MeToo: Hollywood crea falsedades, nos dice Lynch, pero la realidad es otra. Y al deconstruir el ensueño —el club, una abstracción de la industria cinematográfica, no se llama “Silencio” por casualidad—, al encontrar la pieza que resuelve el enigma, la realidad no es más que una pesadilla.